图集简介:

鹅池洞

庆城的历史年轮

历史简载

庆城有八景,最有名的当属“鹅池洞”。曾以“鹅池春水”的美丽景色,倾倒了多少迁客骚人而流传千古,也以“鹅池洞担水不用舀”的军事民用双重功能而功勋卓著。

在历史的变迁中,鹅池洞虽然受风蚀雨刷和地震兵燹的破坏,失去了昔日的美丽容颜,庙宇楼阁已经坍塌在滚滚风尘之中,但鹅池古洞尚存,与苍松劲柏一道,依然见证着当年的辉煌盛况。时至今日,任然是人们纷至沓来、访古寻幽的最佳去处一。

《庆阳县志》记载:“鹅池洞在县府东南城下(即现庆阳城南大街陇东中学对面、县信用联社南鹅池洞巷尽头)。洞下有一泉与东河(柔远河)相通。昔日泉内水波涟漪,清澈见底,四季不涸。洞外春和景明,杨柳成荫,为城内一游览胜地。”鹅池洞由上洞、中台、下洞和取水底洞四部分组成,相传是周先祖不窋养鹅的地方,所以叫做鹅池洞。

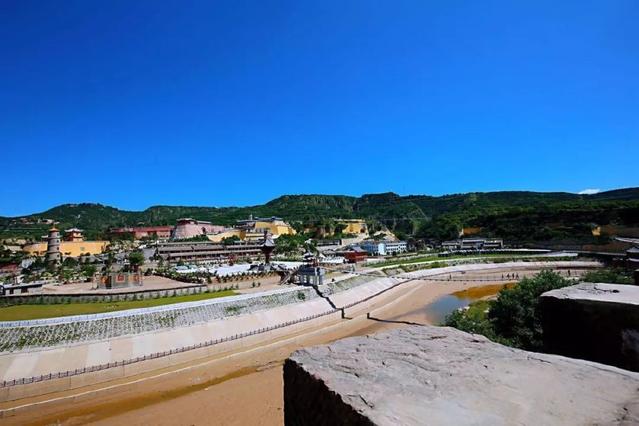

鹅池洞鸟瞰图

景区内现存遗迹,唯鹅池古洞尚存,与几棵古柏见证着沧桑巨变。

昔日池水涟漪,四季不涸,翠柏森立,杨柳成荫,与周祖陵和药王洞养生小镇隔河遥望。

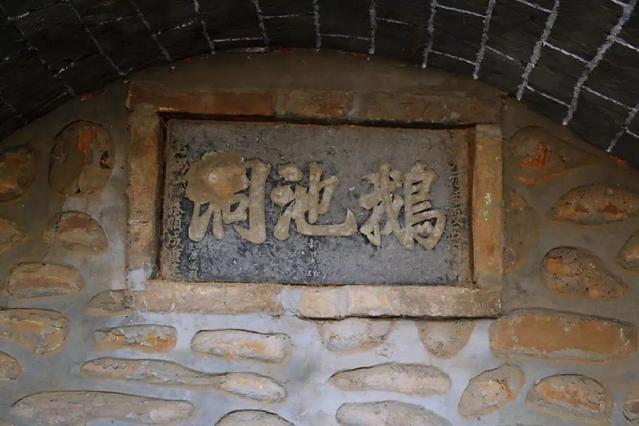

鹅池洞口

古洞由鹅卵石镌砌,洞顶嵌有一块石匾,上刻“鹅池洞”3字,根据匾上标注为清宣统元年重建。

洞内

走进洞内,洞壁由河卵石箍成拱形,此洞为鹅池洞上洞,因为山洞不是直线延伸的,所以站在洞内上端的地方,只能看见少许出口处的光景,会有种曲径通幽之感。脚下的洞道由条形石块铺成台阶,5级为一组,层层下延,曲折幽暗,全长58米。洞内因为特殊的构造夏季清凉,在洞内行走,可以去摸摸鹅卵石壁,历史的年轮似乎就在指尖转动。

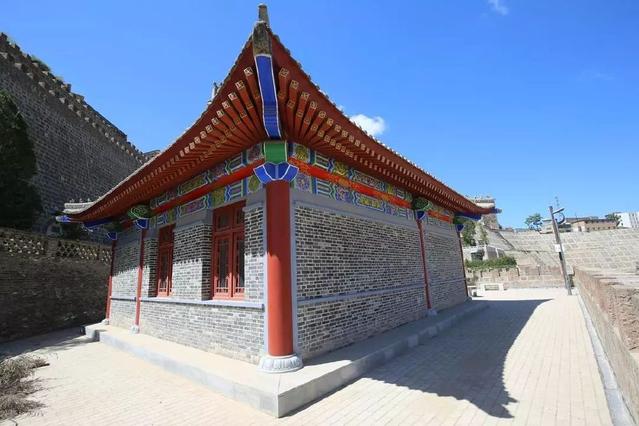

中台

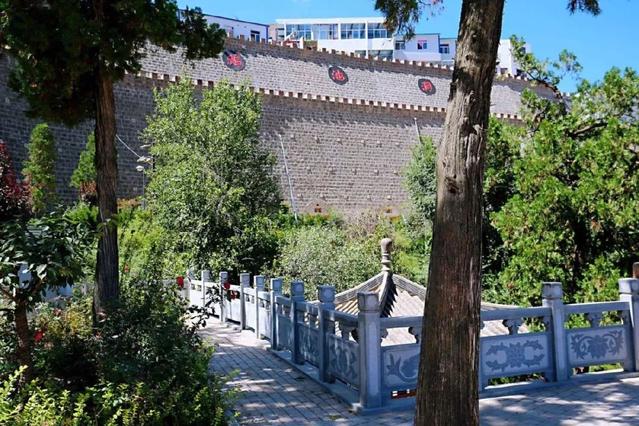

出了洞口,就是中台了。中台为一块居于城墙半腰间的多边形平地。在靠鹅池边沿处有一六柱三间双重檐式鹅池亭,当年中台之上,亭台楼榭,殿宇轩阁,香火袅袅,游人如织。

此处还是庆城有名的“庆台寒雪”胜景,此处落雪整冬不化,成为庆城居民及古往今来文人墨客、达官贵人观景咏雪的佳地,冬季如果来此,会别有一番风味,立于亭中,说不准还能激发咏雪抒怀的灵感呢。在此亭中,微风习习,眺望远处,药王洞养生镇全景尽收眼底。在与鹅池亭相对的方向,是一壁城墙。

城墙壁上凿有八孔窑洞,窑洞内有佛像坐落,内供释迦、文殊、普贤诸像,造型完美、神态逼真,可便大家来此祈福,还愿。

中台曾经也有庙宇,香火旺盛,听说还有范仲淹题写的“飞云破空”四字石刻,只是现在看不到了,令人着实感到惋惜!

远景

罗圈庄的东侧,平坦之处,花草树木,相映成趣,其中有几株明清时期的苍松翠柏,虽经历了岁月风雨、世间沧桑,仍挺拔向上,郁郁葱葱,“十年树木,百年树人”,这经历了百年的苍松翠柏显得更为珍贵了。

往下走入下一级平台处,有一幢现代仿古建筑文渊阁,里面藏有加固重修鹅池洞时出土的部分文物。

在这个地方还可以可以清楚地看到对面城墙壁上的“鹅池洞”三个大字,在苍松翠柏之间绿枝衬红字,大气而磅礴。

沿着平台再往前走些许,是一道城墙防御台,这就涉及到鹅池洞其本身的历史职能了,鹅池洞在传说之外,也有其独特的军事战略意义。

此处全长29米的洞道均由石条箍砌而成,有四道洞门,越向下走会越陡峭,形似天梯一般。

石梯

石梯

盘径百转势难跻,一线凌空尚有梯。

由底洞朝上看,天空碧蓝

底洞

“洞下洞”石洞底部,洞内光线阴暗,空气潮湿。洞顶由历朝各代不同时期形状各异的青砖分段箍拱而成,两侧则从砂砾层挖出的。坚硬的岩层,青砖的箍顶,看得出来古人为挖鹅池洞付出的艰辛,也反映出不同时期日月沧桑变迁,朝代轮回更替;随着每段洞顶坍塌加固,洞底水涨水落湮没掏深,洞天建筑风格工艺各异,箍拱层次错落,各具特色,反映了各个历史时期建筑风格不同。其尽头凿有方形水池一口,即“鹅池春水”池底与东河贯通,以便取水。

幽深底洞

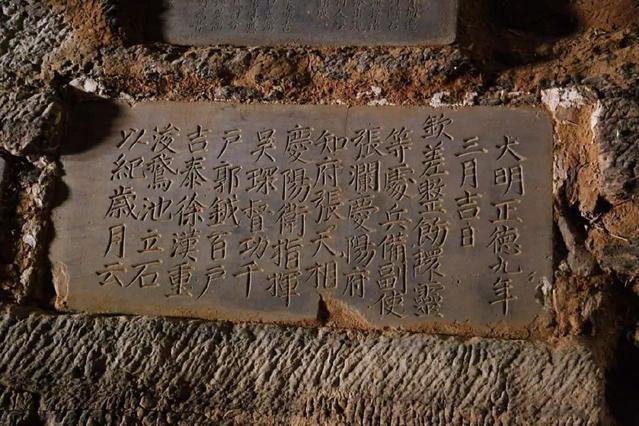

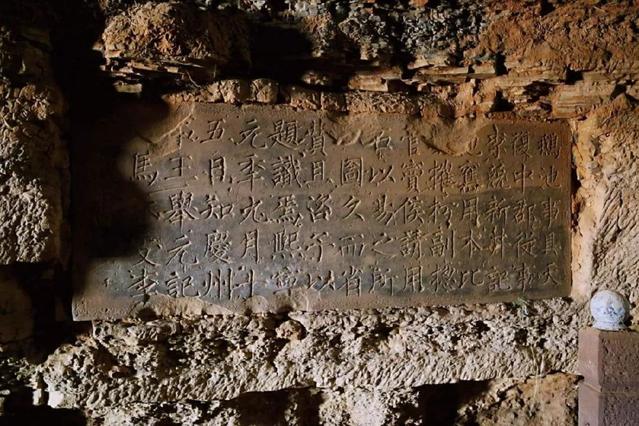

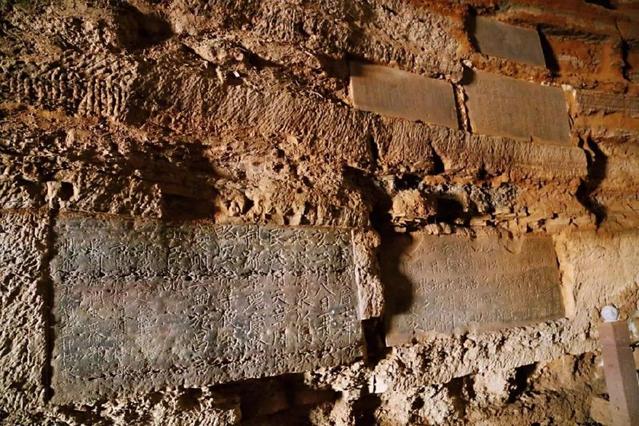

石刻

底洞中坚硬的岩层,青砖的箍顶,看的出古人修建鹅池洞付出的艰辛,也反映出日月沧桑变迁,朝代轮回更替。洞底碑文中记载:唐代庆州知事李克新首次扩建修葺,宋庆历七年、宋熙宁元年、明正德九年、嘉庆二十年和清代乾隆、光绪等年间都曾加固和修缮。据史载,唐代庆州知事李克新首次扩建修葺,凿洞使柔远河与鹅池相通,用于城防取水,以免城中军民水荒。在底洞南壁,遗存有宋、明、清时期的摩崖石刻7方,著名的有嘉靖王荩“观鹅池诗”石刻。

随小编看完了鹅池洞美图,现在小编为大家附上一则关于鹅池洞的历史由来小故事,方便大家了解它与水的不解之缘以及古人让人惊叹的智慧。

传说

周先祖不窋在夏朝太康年间丢失了农官,由官变民,从陕西武功一路逃难来到庆阳,带着族人在如今鹅池洞遗址的地方,凿地洞,修庄舍,挖地道,修沟渠,引河水,解决了饮水问题和安全防卫隐患,在取水洞养鹅既能观察水质的变化,也能及早发现敌人偷袭,鹅看家护院机警灵敏程度远远超过其它豢养的家畜。水是黄土高原上人们的命脉,有了水源,就立于不败之地了。周先祖不窋避难于此,在落难中能够和当地游牧民和睦相处,融为一体,将游牧民社会生活习俗与宫廷礼仪相结合,演化成了周人特有的家族礼仪文化;将朝廷的君臣关系与当地人老幼尊爱有序习俗相结合,演化为周人的孝道文化;将先进的中原农业和当地炎帝时期形成的刀耕火种农耕文化相结合,肇创了二牛抬杠比较先进的农耕文化